Une odeur de sève M’a suivi jusqu’à chez moi Est-ce le printemps ?

シ

Une odeur de sève M’a suivi jusqu’à chez moi Est-ce le printemps ?

En octobre 2021, après y avoir vécu ces 5 dernières années, je quitte Londres.

Plusieurs émotions me traversent à cette pensée, c’est donc le moment idéal pour écrire à ce sujet.

C’est drôle comme le fait de planifier à l’avance le départ d’un lieu crée des mécanismes particuliers.

Par exemple, l’envie me prend de vivre une dernière fois toutes les situations que l’on ne trouve qu’ici. Une dernière pinte au pub, bien sûr, manger dans mes restaurants préférés. Mais aussi photographier mon arrêt de bus fétiche ou enregistrer la rumeur de la ville depuis le jardin.

Je me balade dans mon quartier et me voilà comme au premier jour, à remarquer toutes les petites choses qui sont devenus désormais des habitudes. Au lieu de m’en étonner cette fois, je les collecte pour ne pas les oublier.

Le marché, la mosquée, les commerces que j’ai vu naître, le parc, les voisins, le canal.

J’ai quitté Paris en criant “bon débarras !”, je pars de Londres avec le sentiment que je n’ai pas épuisé la ville. Je dis la ville, mais c’est en réalité dans le village d’Hackney que j’ai passé le plus clair de mon temps.

Et puis il y a le chat. Le chat qui n’est à personne et à tout le monde mais surtout à nous, honnêtement. Il a débarqué un jour de juillet et a élu domicile chez nous depuis. Quoi de plus douloureux que de se dire qu’on ne le reverra jamais ? Lui ne le sait même pas : il va trouver un jour la porte fermée et se demandera pourquoi on ne lui ouvre pas.

Je me console en me disant qu’il sera largement plus heureux dans cette ribambelle de jardins, à sauter les murets et braver les chatières pour aller voler quelques croquettes ; que dans un appartement au cœur de Marseille. Sans oublier qu’il ne parle probablement pas la langue.

Alors cheers, London. Ce fut une superbe épopée et je sais que je reviendrai. La douce mélancolie laissera bientôt place à l’excitation et au tumulte d’une nouvelle aventure, c’est toujours ainsi.

Cheers Pedro, incroyable matou, on n’oubliera jamais à quel point tu nous as aimé.

Des images fixes et des sons, comme une soirée diapo améliorée, je vous laisse avec ça.

Il y a un article qui a pas mal tourné dans mes différents réseaux. Il a été publié sur le site d’une agence de communication institutionnelle et politique. Et puisqu’il faut nommer les contenus, je dirais qu’il s’agit d’une tribune – ou d’un op-ed pour utiliser le terme anglo-saxon, qui est à mon sens moins équivoque : c’est l’abréviation de “opposite editorial”, imprimé à l’origine sur la page opposé d’un article journalistique. C’est donc un commentaire, une opinion.

Je me propose de faire l’op-ed de l’op-ed, donner mon opinion sur une opinion.

Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps : je ne suis globalement pas d’accord avec l’opinion qui est développée dans cet article intitulé « Crise(s) de la culture : de quoi le contenu est-il le nom ? ». Je vais essayer de faire court, mais le fait est que l’article passe – et c’est dommage – à côté de pas mal de concepts travaillés ces 10, 20 voire 60 dernières années par nombre de chercheurs ou d’écoles de pensée des sciences de l’information.

Content is king: la véritable source de cette maxime

Une note de bas de page indique « qu’il faudrait peut-être remonter à l’article “Content is King” publié par Bill Gates en 1996 ». Non il ne faut pas « peut-être », il faut le faire certainement, puisque l’utilisation moderne du terme content est l’héritier immédiat des pratiques numérique nées avec internet.

Il se trouve qu’en 2013, j’ai entrepris de trouver la source de cette maxime dans un travail que j’ai coordonné entre des chercheuses du Gripic (le labo du Celsa) et le Groupe Le Monde, chez qui j’etais salarié à l’époque. En pleine crise de la presse (n’a-t-elle connu rien d’autre ?) les groupes se posaient la question des nouvelles formes publicitaires : brand content et autre native advertising.

Quand certains avaient adopté la stratégie un poil précipitée qui consistait à copier ce qui se faisait déjà à l’étranger (je parle d’un temps où tout le monde regardait Buzzfeed comme la nouvelle révolution de l’information en ligne, et à raison), nous avions décidé – dans un mouv très « Le Monde » – de prendre un peu de recul et de questionner ce qui se cachait derrière ces nouvelles formes publicitaires (avant de les proposer aux annonceurs, cela va de soit).

Inévitablement, il a fallu remonter à la source de ce qu’on appelait « le contenu », et essayer de comprendre ce qui faisait que l’expression « le contenu est roi » était rentrée dans le langage courant des cultures numériques. Je ne vous refais pas l’enquête mais le fait est que l’expression ne vient pas du tout de Bill Gates.

« Content is King » fait partie de ces expressions qui n’ont pas d’auteur. La première trace que l’on peut retrouver en ligne vient d’un article de 1995 publié dans Wired, qui présente la maxime comme « le nouveau cri de ralliement » de toute une industrie. Et de quelle industrie parle-t-on ? De l’industrie médiatique, des groupes de presse, assis sur des archives encore non-numérisées qui représentent des années et des années de contenu.

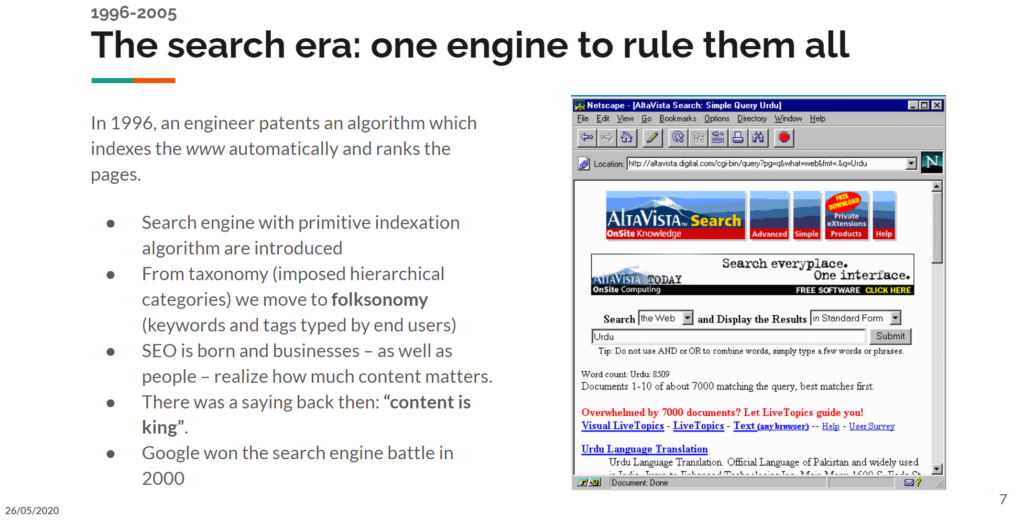

Je réalisais l’année dernière pour un client une formation à la publicité en ligne, qui débutait sur une histoire rapide d’internet. Pour faire simple, 1995 représente l’époque où l’on passe des “portails internet” (démarche de curation) aux “moteurs de recherche” (indexation par mots-clefs).

Le contenu textuel devient alors la porte d’entrée des internautes vers tout une myriade de sites web insoupçonnés, jusque là visibles uniquement dans des annuaires partagés. En deux mots : ce que vous écrivez sur votre site web garantie votre visibilité, c’est le principe du SEO. A partir de 1996 et pendant 10 ans, le contenu est indexé, le contenu est “cherchable”, le contenu est roi.

Démocratisation des moyens de production et sacre de l’amateur

Pendant mes études dans les années 2010, il y avait des sujets qui passionnaient les chercheurs en science de l’information, surtout ceux qui s’intéressaient aux pratiques numériques. L’analogie en vogue était la suivante : l’invention de l’imprimerie a fait subir aux moines copistes ce que la démocratisation du traitement de texte a fait subir aux graphistes et au typographes. La remise en question de tout un corps de métier. Dans les années 90 nous sommes tous entrés en capacité de réaliser une mise en page, de sélectionner du texte et le mettre en gras. Pourquoi mettre du texte en gras ? Nous ne le savions pas, car nous accédions à l’outil, pas aux 500 ans d’heritage du corps typographique (j’espère que vous l’avez). C’est moche mais cela a permis également l’emergence de nouveaux usages, voire de mouvements artistiques. Il suffit de regarder les mouvements modernes autour du concept d’aesthetics, notamment l’exemple du cottagecore pour s’en convaincre.

C’est un poil enjolivé, mais cela montre à quel point technique, pratique et sémiotique sont des notions interdépendantes (Souchier & Jeanneret, 2005) .

L’inexorable évolution d’internet et des technologies numériques donne au quidam le moyen d’écrire et de s’auto-publier. Prendre des photos, les stocker et les donner à voir facilement. Même histoire concernant la vidéo, le son et désormais la diffusion en live. Tout ce processus s’aligne dans une convergence qui n’est rendu possible que par une soudaine accessibilité de la technique (ordinateur personnel, appareil photo numérique, base de donnée et PHP) et apparition de nouvelles pratiques (internet “participatif”, réseaux sociaux, YouTube).

Et tout ce processus ne peut exister que par l’industrialisation et la miniaturisation des transistors de la Silicon valley, que l’on nomme déjà processeurs.

Dans l’article de Stroïka, l’auteur déplore une époque où les Beatles faisaient d’abord de la musique avant de “marchander des contenus”. Je reviendrai plus tard sur la critique de l’industrie culturelle. Toujours est-il que pour s’acheter une guitare, répéter dans un garage (toujours le mythe du garage…) puis tourner dans des clubs à Hamburg, il aura fallu que les 4 garçons s’appuient sur une convergence de techniques et de pratiques propres à l’époque : industrialisation de la production d’instruments, généralisation de la radio dans les foyers, développement de la culture rock qui n’est rien d’autre que le résultat de la démocratisation des moyens de production de musique. La musique en occident n’est plus réservée à une élite éduquée (historiens de la musique qui passez par là, navré de la caricature, je comprends que ce soit « un peu plus compliqué que cela »). La manière dont Harrison gratte ses cordes vient remettre en cause tous l’héritage de la guitare folk.

Quelle réelle différence, si ce n’est l’époque, avec deux autres mythes musicaux nés d’internet : Arctic Monkeys et Justin Bieber ? Avec Myspace pour les premiers et YouTube pour le second ? Aucune, le processus est le même : passer de l’amateur au professionnel, prendre des raccourcis, s’approprier le sens de l’epoque grâce à la démocratisation des moyens de production.

Ce qui nous amène, vous l’aurez compris, à l’influenceur, l’amateur sacré, le roi du contenu.

Nostalgie du vieux monde, mépris des nouvelles formes de création

J’ai bientôt terminé, c’est l’avant-dernier point. Mais c’est ce point qui m’a le plus chagriné dans ce papier écrit pourtant par quelqu’un qui semble avoir mon âge. Voici le passage en question :

Et voilà l’homme-sandwich devenu le dream job de la « génération Z ». Si, dans le cas des influenceurs, on ne peut parler que de contenu, c’est à cause de l’indistinction qui se trouve à la racine de leur production. L’œuvre de l’esprit et la publicité, l’intention créative et l’intention mercantile, sont impossibles à démêler les unes des autres.

D’une part, c’est très mal connaître le monde des « influenceurs » où devrais-je dire des « créateurs de contenu », car si l’auteur ne fait aucune différence, moi j’en fait une. D’autre part, c’est tout à fait méprisant et c’était-mieux-avantiste.

Il n’y a pas 36 000 modèles économiques lorsqu’on veut être rémunéré pour ses créations. Ce sont les mêmes que la presse en ligne : l’argent des annonceurs, la vente/abonnement et le mécénat.

La publicité n’est donc pas l’alpha et l’omega des créateurs : les plateformes de financement participatif, les systèmes d’abonnement (Patreon), de tipping (comme sur Twitch), les accès à des contenus payants (YouTube perks) et bien d’autres modèles qui semblent passer sous le radar de l’auteur.

Résumer la création de contenu en ligne « aux influenceurs de Dubai » c’est faire preuve d’une terrible méconnaissance de ces réseaux, mais c’est aussi passer à côté d’une très grande partie de ce qui fait du web un endroit aussi formidable, et c’est probablement ça qui m’attriste le plus.

Adorno a fait un triple lutz dans sa tombe

La plus grande critique mise en avant dans l’article est le supposé shift des années Netflix et de l’avènement des plateformes, qui vient briser le sacro-saint processus de création artistique :

Le schéma de production dans l’industrie culturelle du monde d’avant se résumait de la façon suivante : création, production, marchandisation, diffusion. Dans cet ordre. Le studio, le label, la maison d’édition, misaient sur une création, et assumaient au passage un risque […] Dans le monde du contenu, la marchandisation se situe en amont du processus créatif et non plus en aval.

En 1944, dans la Dialectique de la Raison, Théodore Adorno écrivait cette chose qui est une de mes citations préférées :

« Il a été prévu quelque chose pour chacun afin que nul ne puisse y échapper, les différences sont mises en relief et diffusées partout »

60 ans avant Netflix donc, un des penseurs de l’École de Francfort – courant de pensée critique de l’industrie culturelle – exprimait son désarroi face à la marchandisation de la culture. Ok, à l’époque pas d’algorithme pour trouver des formules magiques mais Adorno et Horkheimer définissaient déjà les consommateurs comme des “matériels statistiques” utilisés par l’industrie culturelle comme des moyens.

Créer des contenus sur mesure pour plaire aux gens, et in fine uniformiser la culture, n’est pas une dérive née des années 90 et des boys bands. C’est la pratique dominante depuis l’avènement des mass media.

On aimerait se dire que les Beatles ont vue leur génie écrasé à partir du moment où Polydor leur a mis le grappin dessus. Selon l’École de Francfort, hélas non : le rock des Beatles est un pur produit de l’industrie culturelle et des institutions. La marchandisation est intrinsèque à la création.

Sur une note plus personnelle, je dirais même que John Lennon n’a jamais sonné avec autant d’authenticité qu’à la fin de sa carrière.

Tout est contenu et c’est très bien comme ça

La notion moderne de content n’est pas l’invention des « grandes plateformes », mais le fruit d’un long processus de démocratisation et d’indexation des productions individuelles. C’est le sacre de l’amateur. C’est la possibilité pour chacun de s’exprimer dans la forme qu’il veut et de faire la nique aux élites de l’industrie qui n’ont plus la propriété exclusive de l’appareil de production culturelle.

Est-ce que c’est si grave si le mot content est polysémique ? Qu’il désigne à la fois l’écrit, le discours, l’image, le son, la vidéo, le jeu-vidéo ? L’art et les produits culturels ? Le journalisme et une certaine forme de publicité ? Est-ce que les pistes sont brouillées à ce point qu’il devient difficile de saisir un créateur de contenus parce qu’il diffuse des productions qui ont des formes différentes sur des endroits différents ? Je ne crois pas.

Aujourd’hui j’écris sur ce blog, je publie des photos sur Instagram, des vidéos sur YouTube et des podcasts dans un fichier XML. Je suis un créateur de contenu et ça me va très bien d’être défini comme ça.

Je continuerai d’utiliser ce mot, de parler comme un créateur amateur. Je n’ai pas l’impression de parler comme une plateforme, peut-être est-ce la plateforme qui s’est mise à parler comme moi.

Pour changer d'horizon Entre quatre murs J'ai déplacé les meubles

Le billet précédent était censé être l’introduction de celui ci. Force est de constater que je me suis emballé et que c’est devenu un petit article à lui tout seul. Y’a pas de directeur de publication ici on fait ce qu’on veut.

À la base donc, je voulais répondre à cette question : à quel moment dans notre parcours, sait-on qu’on est devenu le fier représentant de <nom d’une discipline> ? Bien entendu, dans mon cas, la réflexion porte sur ma pratique photographique. Mais je crois que ça peut marcher pour plein d’autres trucs.

Je suis un enfant de la démocratisation des outils de production. Je fais partie de l’ère de la technique : des premiers ordinateurs personnels avec leur traitement de texte qui ont tué les dactylos, aux smartphones modernes qui permettent de tout faire, en passant par le web, ma gueule, ou tout le monde est éditorialiste.

De fait, je n’ai pas le droit d’être élitiste par rapport à la production de contenu. Surtout que je n’ai pas un héritage artistique et culturel de fou. De mon point de vue donc, tu as un smartphone, tu es photographe. Poing.

Tu ne sais pas cadrer, tes photos sont floues, tu ne publies nulle part, tu ne montres même pas tes photos, peu importe. Tu as appuyé sur un déclencheur avec une intention, ça compte.

C’est bien, je crois, l’intention qui est au cœur de la démarche. Et chaque photographe a son intention propre, qu’il aille la chercher au tréfond de son âme pour exprimer ce qu’il n’arrive pas à dire avec les mots (wow l’artiste) ou qu’on lui ai demandé de capturer un produit pour aider à le vendre (bouh le photographe Airbnb).

Vous avez peut-être plus d’affinité avec le premier qu’avec le second, toujours est-il que dans les deux cas iel est photographe. Et même si ça se trouve c’est la même personne mais faut bien bouffer.

Je sais pas encore où je veux en venir avec tout ça, j’ecris à haute voix.

Le problème aujourd’hui, mais est-ce vraiment nouveau, un photographe ne se sentira pas comme tel tant qu’il n’aura pas reçu la reconnaissance d’un public. C’est l’inconvénient de la société du spectacle, on commence toujours par faire les choses pour les autres, avant de comprendre qu’il faut d’abord les faire pour soi. Les réseaux sociaux et le régime de « l’influence » n’aident pas vraiment. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce cadre soit né des nouvelles technologies.

Aujourd’hui donc, pour se considérer soi-même photographe, il faut un compte Instagram bien fourni, actif et qui fait naître des centaines d’appréciations à chaque nouvelle publication.

J’en suis personnellement encore là.

Mais la raison d’être de ce blog, c’est justement de sortir de ce système. Ici j’écris principalement pour moi (ça se sent d’ailleurs, c’est déjà incompréhensible à la relecture alors je n’imagine même pas pour ceux qui passent par là). Pour la photographie je n’y arrive pas. Je ne me sens pas encore légitime, je ne me sens pas photographe.

J’ai donc décidé de passer à l’étape d’après, celle qui m’affranchit d’Instagram mais qui me permet de garder un pied dans le système d’appréciation, en lançant une boutique de tirages. Je ne sais pas trop ce que j’éspère avec cette expérimentation, pas de l’argent en tout cas, l’idée est que je reverse 100% des bénéfices à des assos, toujours cette histoire de légitimité et surtout flemme de monter un statut juste pour ça. Y’a pas de modèle économique, j’ai juste envie de voir si des gens pensent que mes photos sont dignes d’orner leurs murs, et si ça peut me faire grimper un peu sur la courbe du Dunning-Kruger.

J’ai une lecture très précise de ce que l’on appelle “le syndrome de l’imposteur”. Ça va paraître cynique mais suivez-moi jusqu’au bout.

Si vous pensez souffrir du syndrome de l’imposteur, cela veut dire que vous avez le sentiment que vos compétences dans une discipline ne sont pas à la hauteur des compétences attendues par la discipline en question. Et vous avez probablement raison.

Donc si vous souffrez du syndrome de l’imposteur, c’est probablement parce que vous en êtes un. Attendez avant de vous offusquer, je poursuis.

Je préfère au “syndrome de l’imposteur” ce qu’on appelle l’effet Dunning-Kruger (tout en ne croyant à la réalité scientifique ni de l’un ni de l’autre, mais le second à le mérite de proposer un modèle un peu plus complet pour déchiffrer ce que l’on peut appeler plus généralement “la confiance en soi”) (de manière générale, je me méfie de toutes les théories sur-utilisées par les marketeux, l’effet Dunning-Kruger n’échape pas à la règle).

L’effet Dunning-Kruger peut se résumer en trois phases :

Voyez, à l’aune de cette modélisation, comme le syndrome de l’imposteur est une phase qui dure longtemps dans le processus d’un individu qui veut monter en compétence sur un sujet.

Mieux : le syndrome de l’imposteur fait partie du processus de montée en compétences.

Je reviens souvent, et avec délice, à cette vidéo de Morgan Segui, designer de son état, qui nous expliquait en 2012 à un Tedx Panthéon Sorbonne, à quoi ressemblerait un smartphone “apaisé”.

Un objet apaisé, nous dit-il, c’est un objet qui résiste au temps. Il est donc réparable et anticipe les modes, qu’elles soient culturelles ou technologiques. C’est aussi un objet qui provient d’une production équitable, comme le café. C’est à dire qu’il n’est pas fabriqué par des Ouighours dans des camps en Chine, et que les matières premières qui le composent ne sont pas extraites dans des mines à ciel ouvert par des enfants esclaves.

Penser un objet “apaisé”, c’est donc penser toute la chaîne de fabrication, depuis les matières premières jusqu’au produit fini, puis ensuite à la vie et la fin de vie de l’objet, qui doit durer le plus longtemps possible, voir se transmettre de génération en génération. Comme une montre suisse.

Le projet Fairtrade Tech est très utopique dans son concept, il n’a d’ailleurs jamais vraiment émergé, dommage. Je vous laisse regarder la vidéo si vous êtes curieux.

Ce qui m’intéresse tout particulièrement, c’est le passage où il conceptualise sont smartphone low-tech (à 9:50). Plutôt que de prendre nos smartphones actuels comme modèles et de les “convertir” en smartphones éthiques, comme a pu le tenter Fairphone avec un succès mitigé, Morgan Seguin part des “fonctions authentiques” d’un terminal intelligent, c’est à dire les fonctions essentielles à une pratique raisonnée de l’internet et de la communication numérique.

L’élément central de son smartphone modulaire, évolutif et réparable, c’est un écran basse consommation en noir et blanc à encre électronique. Comme sur une liseuse.

Je sais pas si vous avez déjà eu une liseuse entre les mains mais la sensation est quand même extra-ordinaire. La lisibilité, le détail et la texture en font une expérience à l’opposé total de la froideur de verre des smartphones et de leurs écrans trop lumineux. le “papier électronique”, puisque c’est l’appellation officielle, est sobre et efficace.

Pour moi le papier électronique a toujours signifié un futur plus désirable qu’un écran LCD 8 millions de couleurs. Je me suis donc pris à rêver d’un smartphone à encre électronique.

Et la bonne nouvelle, c’est que je ne suis pas le seul. De véritables projets de “smartphones apaisés”, pour reprendre la très belle expression de Morgan Segui, naissent à droite et à gauche, sur Indiegogo pour les plus hipsters, ou dans des chaînes de montage chinoises pour les plus discutables. La chaîne YouTube GoodEreader est dédié au test de tous ces produits de papier électronique. Il y a même désormais des interfaces en couleur, comme le Hisense A5 Pro CC, un smartphone pas si apaisé que ça puisqu’il fait tout comme les vrais.

Celui qui a le plus retenu mon attention est un projet IndieGogo de hipster, bien entendu. Il s’agit du Light Phone, qui en est à son second modèle.

« Designed to be used as little as possible » : comme on aurait pu s’en douter, la sobriété technologique s’accompagne inévitablement d’une sobriété de l’usage. Si ton téléphone a moins de fonctionnalités, tu n’es pas soumis aux boucles d’addiction des plateformes, tu l’utilises donc moins. CQFD.

4G, wifi, bluetooth, hotspot, musique, appel et texto. Point barre. Il y a un GPS donc un outil de navigation sera probablement annoncé à un moment ou à un autre. Et pour le reste ? Pour les emails, pour le calendrier, pour le social media ? Il faut utiliser son ordinateur.

En toute honnêteté, en terme d’usage, il ne me manquerait pas grand chose de plus : un navigateur web basique, ne serait-ce que pour checker Wikipedia, les emails et probablement un appareil photo et je serais heureux.

Un joli travail a été réalisé sur leur rapport environmental, dans lequel ils sont très transparents. Ils ont par exemple calculé l’empreinte carbone de l’appareil sur tout son cycle de vie (61kg de CO2 vs 4kg pour un Bigmac). Ils assument notamment de pas avoir assez d’info sur les métaux rares, que c’est très difficile à obtenir mais pas impossible, et qu’ils s’y attèlent bientôt. Ils indiquent que la batterie contient du cobalt et les circuits de l’or, aujourd’hui difficile de s’en passer, mais peut-on le produire équitablement ? C’est toute la question de la traçabilité.

On est loin du terminal réparable et évolutif de Morgan Segui – la batterie n’est pas amovible par exemple – mais on commence à s’en rapprocher. En tout cas j’ai envie d’y croire. C’est donc un projet que je vais probablement soutenir, et surtout voir si je suis capable de me passer d’un smartphone moderne sur le long terme.

Ça voudrait dire plus de stories Instagram, est-ce que c’est si grave ?

La nuit n'est plus très longue Le magnolia s'étire Dans deux mois l'équinoxe

À la lecture de cet interview du sémillant Olivier Tesquet, je me suis rappelé d’une théorie que j’avais étant ado. D’une manière inexplicable, comme si c’était une expérimentation à l’échelle nationale, il y avait dans mon lycée des classes qui étudiaient 1984, et d’autres qui planchaient sur le Meilleur des Mondes.

Non seulement j’étais team Meilleur des Mondes, mais il me semblait également que nous étions minoritaires. Cela m’allait très bien, je m’enorgueillais déjà à l’époque d’avoir des goûts originaux, qui n’étaient pas influencés par l’industrie culturelle (mais par ma grande sœur).

Toujours est-il que cette disparité dans l’étude de ces deux oeuvres n’avait aucune explication rationnelle. Ce n’était pas lié à la spécialité ni au type de classe. Je pense aujourd’hui que les professeurs de Français avaient simplement le choix. Peut-être même qu’ils alternaient d’une année sur l’autre.

Je reviens à ma théorie donc, d’une expérimentation à l’échelle nationale. Persuadé alors que nous serions demain ce que nous lisions aujourd’hui, je me plongeais dans de longues réflexions sur les potentielles différences qu’il y aurait entre un citoyen 1984 et un citoyen Meilleur des Mondes quand nous aurons 30 ou 40 ans.

Lorsque mes camarades parlaient de 1984 dans la cour de récréation, je défendais avec ardeur le Meilleur des Mondes comme s’il s’agissait d’une équipe de foot. L’oeuvre d’Huxley était plus subtile, plus moderne, plus réaliste aussi, les métaphores avec la société de consommation ne manquant pas. Une véritable fable contemporaine, un récit d’anticipation comme on n’en fait plus.

Ces débats étaient bien entendus complètement stériles puisque ceux qui lisaient 1984 ne lisaient pas le Meilleur des Mondes et inversement. Nous aurions tous pu lire l’autre livre pour avoir des éléments de comparaison, mais où avez-vu que des ados de 16 ans lisent des livres du programme scolaire pour le plaisir ?

Je suis tombé sur un article qui explore les contournements, réserves et autres bricolages que les journalistes mettent en pratique pour se distancier de Twitter. Ce qui est cocasse c’est que mon premier réflexe a été de faire un thread pour partager ma propre expérience. À la fin de ce thread, je me suis rappelé que je venais de créer un blog précisément pour accueillir ce type de contenu. Je partage donc ici ma réflexion de manière plus élaborée.

Je me suis remis à Twitter un an tout pile après avoir raccroché pour cause de menaces de mort et autres joyeusetés. Je suis parti la queue entre les jambes, tout en laissant mon compte ouvert (bien que privé) et tous mes tweets intacts. Zéro suppression. Je me suis rendu compte que c’était ma défense la plus logique dans l’affaire “de la Ligue du LOL”. Tu m’accuses de quelque chose ? Je te laisse trouver les preuves, tout est à ta disposition.

Je suis donc revenu sur le réseau social en février 2020, par petites touches. Qu’est-ce qui me manquait tant ? Les interactions et le fait de me sentir à nouveau validé socialement. Prendre la température mais avec un compteur Geiger en somme.

Aujourd’hui encore, je tweete parfois à reculons, me demandant ce qui pourrait être mal interprété, retourné contre moi, tout simplement ce qui pourrait freiner ma “réhabilitation sociale”. Dès que mon compteur de mention affiche plus de 2 notifications, je panique et me demande si ça recommence. Traumatisme tenace.

Dans l’article linké plus haut, Nabil Wakim du Monde (excellent mec) dit « Dix ou quinze mentions et tu ne passes pas une bonne soirée ». C’est exactement ça. Je fais désormais des montagnes (dans ma tête) d’un type pas d’accord avec moi sur internet. C’est quand même un comble, d’avoir autant perdu confiance en soi. Mais l’opposé ne résout pas le problème pour autant : zéro notif et c’est la parano d’être un paria qui déboule soudainement.

Pourquoi est-ce que je continue alors ? J’ai besoin de ce contact social, de cette confrontation aux autres, de ces zones de débats qui n’existent plus sur Facebook et qui n’ont jamais existées sur Instagram. Même si frileux, je n’y trempe plus que le gros doigt de pied, j’aime que ces zones existent sur internet, et j’aime me dire que j’y replongerai un jour sans avoir peur.

Je ne vais pas revenir sur l’intérêt de Twitter pour se tenir au courant de l’actu, voire pour carrément s’ouvrir à une nouvelle actu, plus militante. Le destin ayant quand même un superbe sens de l’humour, il faut savoir qu’en février 2019, j’avais prévu de faire une chronique 404 sur comment le militantisme sur Twitter m’avait progressivement éveillé à une conscience politique plus affirmée. J’étais parti pour faire l’éloge de Twitter comme le vecteur de progrès social du 20e siècle. Bad timing.

Enfin Twitter reste un canal, comme les autres, pour partager son travail et celui des copains. Mais j’ai le sentiment qu’il y a moins de convivialité et de complicité qu’avant. Peut-être que le réseau a évolué, peut être que les gens ont évolué, ou peut être qu’ils ont bel et bien pris leurs distances par rapport à moi. J’en sais rien.

Comme j’essayais maladroitement de l’exprimer dans mon billet précédent, je pense que cette année va être propice à se (re)construire des réseaux et des canaux d’interaction plus autonomes, plus décentralisés, plus résilients puisque c’est un mot à la mode.