Il y a un article qui a pas mal tourné dans mes différents réseaux. Il a été publié sur le site d’une agence de communication institutionnelle et politique. Et puisqu’il faut nommer les contenus, je dirais qu’il s’agit d’une tribune – ou d’un op-ed pour utiliser le terme anglo-saxon, qui est à mon sens moins équivoque : c’est l’abréviation de “opposite editorial”, imprimé à l’origine sur la page opposé d’un article journalistique. C’est donc un commentaire, une opinion.

Je me propose de faire l’op-ed de l’op-ed, donner mon opinion sur une opinion.

Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps : je ne suis globalement pas d’accord avec l’opinion qui est développée dans cet article intitulé « Crise(s) de la culture : de quoi le contenu est-il le nom ? ». Je vais essayer de faire court, mais le fait est que l’article passe – et c’est dommage – à côté de pas mal de concepts travaillés ces 10, 20 voire 60 dernières années par nombre de chercheurs ou d’écoles de pensée des sciences de l’information.

Content is king: la véritable source de cette maxime

Une note de bas de page indique « qu’il faudrait peut-être remonter à l’article “Content is King” publié par Bill Gates en 1996 ». Non il ne faut pas « peut-être », il faut le faire certainement, puisque l’utilisation moderne du terme content est l’héritier immédiat des pratiques numérique nées avec internet.

Il se trouve qu’en 2013, j’ai entrepris de trouver la source de cette maxime dans un travail que j’ai coordonné entre des chercheuses du Gripic (le labo du Celsa) et le Groupe Le Monde, chez qui j’etais salarié à l’époque. En pleine crise de la presse (n’a-t-elle connu rien d’autre ?) les groupes se posaient la question des nouvelles formes publicitaires : brand content et autre native advertising.

Quand certains avaient adopté la stratégie un poil précipitée qui consistait à copier ce qui se faisait déjà à l’étranger (je parle d’un temps où tout le monde regardait Buzzfeed comme la nouvelle révolution de l’information en ligne, et à raison), nous avions décidé – dans un mouv très « Le Monde » – de prendre un peu de recul et de questionner ce qui se cachait derrière ces nouvelles formes publicitaires (avant de les proposer aux annonceurs, cela va de soit).

Inévitablement, il a fallu remonter à la source de ce qu’on appelait « le contenu », et essayer de comprendre ce qui faisait que l’expression « le contenu est roi » était rentrée dans le langage courant des cultures numériques. Je ne vous refais pas l’enquête mais le fait est que l’expression ne vient pas du tout de Bill Gates.

« Content is King » fait partie de ces expressions qui n’ont pas d’auteur. La première trace que l’on peut retrouver en ligne vient d’un article de 1995 publié dans Wired, qui présente la maxime comme « le nouveau cri de ralliement » de toute une industrie. Et de quelle industrie parle-t-on ? De l’industrie médiatique, des groupes de presse, assis sur des archives encore non-numérisées qui représentent des années et des années de contenu.

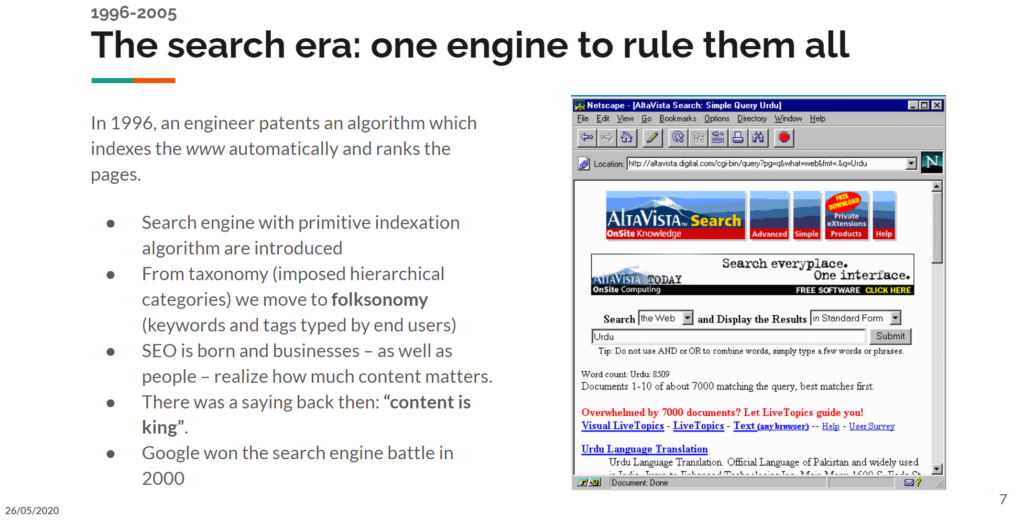

Je réalisais l’année dernière pour un client une formation à la publicité en ligne, qui débutait sur une histoire rapide d’internet. Pour faire simple, 1995 représente l’époque où l’on passe des “portails internet” (démarche de curation) aux “moteurs de recherche” (indexation par mots-clefs).

Le contenu textuel devient alors la porte d’entrée des internautes vers tout une myriade de sites web insoupçonnés, jusque là visibles uniquement dans des annuaires partagés. En deux mots : ce que vous écrivez sur votre site web garantie votre visibilité, c’est le principe du SEO. A partir de 1996 et pendant 10 ans, le contenu est indexé, le contenu est “cherchable”, le contenu est roi.

Démocratisation des moyens de production et sacre de l’amateur

Pendant mes études dans les années 2010, il y avait des sujets qui passionnaient les chercheurs en science de l’information, surtout ceux qui s’intéressaient aux pratiques numériques. L’analogie en vogue était la suivante : l’invention de l’imprimerie a fait subir aux moines copistes ce que la démocratisation du traitement de texte a fait subir aux graphistes et au typographes. La remise en question de tout un corps de métier. Dans les années 90 nous sommes tous entrés en capacité de réaliser une mise en page, de sélectionner du texte et le mettre en gras. Pourquoi mettre du texte en gras ? Nous ne le savions pas, car nous accédions à l’outil, pas aux 500 ans d’heritage du corps typographique (j’espère que vous l’avez). C’est moche mais cela a permis également l’emergence de nouveaux usages, voire de mouvements artistiques. Il suffit de regarder les mouvements modernes autour du concept d’aesthetics, notamment l’exemple du cottagecore pour s’en convaincre.

C’est un poil enjolivé, mais cela montre à quel point technique, pratique et sémiotique sont des notions interdépendantes (Souchier & Jeanneret, 2005) .

L’inexorable évolution d’internet et des technologies numériques donne au quidam le moyen d’écrire et de s’auto-publier. Prendre des photos, les stocker et les donner à voir facilement. Même histoire concernant la vidéo, le son et désormais la diffusion en live. Tout ce processus s’aligne dans une convergence qui n’est rendu possible que par une soudaine accessibilité de la technique (ordinateur personnel, appareil photo numérique, base de donnée et PHP) et apparition de nouvelles pratiques (internet “participatif”, réseaux sociaux, YouTube).

Et tout ce processus ne peut exister que par l’industrialisation et la miniaturisation des transistors de la Silicon valley, que l’on nomme déjà processeurs.

Dans l’article de Stroïka, l’auteur déplore une époque où les Beatles faisaient d’abord de la musique avant de “marchander des contenus”. Je reviendrai plus tard sur la critique de l’industrie culturelle. Toujours est-il que pour s’acheter une guitare, répéter dans un garage (toujours le mythe du garage…) puis tourner dans des clubs à Hamburg, il aura fallu que les 4 garçons s’appuient sur une convergence de techniques et de pratiques propres à l’époque : industrialisation de la production d’instruments, généralisation de la radio dans les foyers, développement de la culture rock qui n’est rien d’autre que le résultat de la démocratisation des moyens de production de musique. La musique en occident n’est plus réservée à une élite éduquée (historiens de la musique qui passez par là, navré de la caricature, je comprends que ce soit « un peu plus compliqué que cela »). La manière dont Harrison gratte ses cordes vient remettre en cause tous l’héritage de la guitare folk.

Quelle réelle différence, si ce n’est l’époque, avec deux autres mythes musicaux nés d’internet : Arctic Monkeys et Justin Bieber ? Avec Myspace pour les premiers et YouTube pour le second ? Aucune, le processus est le même : passer de l’amateur au professionnel, prendre des raccourcis, s’approprier le sens de l’epoque grâce à la démocratisation des moyens de production.

Ce qui nous amène, vous l’aurez compris, à l’influenceur, l’amateur sacré, le roi du contenu.

Nostalgie du vieux monde, mépris des nouvelles formes de création

J’ai bientôt terminé, c’est l’avant-dernier point. Mais c’est ce point qui m’a le plus chagriné dans ce papier écrit pourtant par quelqu’un qui semble avoir mon âge. Voici le passage en question :

Et voilà l’homme-sandwich devenu le dream job de la « génération Z ». Si, dans le cas des influenceurs, on ne peut parler que de contenu, c’est à cause de l’indistinction qui se trouve à la racine de leur production. L’œuvre de l’esprit et la publicité, l’intention créative et l’intention mercantile, sont impossibles à démêler les unes des autres.

D’une part, c’est très mal connaître le monde des « influenceurs » où devrais-je dire des « créateurs de contenu », car si l’auteur ne fait aucune différence, moi j’en fait une. D’autre part, c’est tout à fait méprisant et c’était-mieux-avantiste.

Il n’y a pas 36 000 modèles économiques lorsqu’on veut être rémunéré pour ses créations. Ce sont les mêmes que la presse en ligne : l’argent des annonceurs, la vente/abonnement et le mécénat.

La publicité n’est donc pas l’alpha et l’omega des créateurs : les plateformes de financement participatif, les systèmes d’abonnement (Patreon), de tipping (comme sur Twitch), les accès à des contenus payants (YouTube perks) et bien d’autres modèles qui semblent passer sous le radar de l’auteur.

Résumer la création de contenu en ligne « aux influenceurs de Dubai » c’est faire preuve d’une terrible méconnaissance de ces réseaux, mais c’est aussi passer à côté d’une très grande partie de ce qui fait du web un endroit aussi formidable, et c’est probablement ça qui m’attriste le plus.

Adorno a fait un triple lutz dans sa tombe

La plus grande critique mise en avant dans l’article est le supposé shift des années Netflix et de l’avènement des plateformes, qui vient briser le sacro-saint processus de création artistique :

Le schéma de production dans l’industrie culturelle du monde d’avant se résumait de la façon suivante : création, production, marchandisation, diffusion. Dans cet ordre. Le studio, le label, la maison d’édition, misaient sur une création, et assumaient au passage un risque […] Dans le monde du contenu, la marchandisation se situe en amont du processus créatif et non plus en aval.

En 1944, dans la Dialectique de la Raison, Théodore Adorno écrivait cette chose qui est une de mes citations préférées :

« Il a été prévu quelque chose pour chacun afin que nul ne puisse y échapper, les différences sont mises en relief et diffusées partout »

60 ans avant Netflix donc, un des penseurs de l’École de Francfort – courant de pensée critique de l’industrie culturelle – exprimait son désarroi face à la marchandisation de la culture. Ok, à l’époque pas d’algorithme pour trouver des formules magiques mais Adorno et Horkheimer définissaient déjà les consommateurs comme des “matériels statistiques” utilisés par l’industrie culturelle comme des moyens.

Créer des contenus sur mesure pour plaire aux gens, et in fine uniformiser la culture, n’est pas une dérive née des années 90 et des boys bands. C’est la pratique dominante depuis l’avènement des mass media.

On aimerait se dire que les Beatles ont vue leur génie écrasé à partir du moment où Polydor leur a mis le grappin dessus. Selon l’École de Francfort, hélas non : le rock des Beatles est un pur produit de l’industrie culturelle et des institutions. La marchandisation est intrinsèque à la création.

Sur une note plus personnelle, je dirais même que John Lennon n’a jamais sonné avec autant d’authenticité qu’à la fin de sa carrière.

Tout est contenu et c’est très bien comme ça

La notion moderne de content n’est pas l’invention des « grandes plateformes », mais le fruit d’un long processus de démocratisation et d’indexation des productions individuelles. C’est le sacre de l’amateur. C’est la possibilité pour chacun de s’exprimer dans la forme qu’il veut et de faire la nique aux élites de l’industrie qui n’ont plus la propriété exclusive de l’appareil de production culturelle.

Est-ce que c’est si grave si le mot content est polysémique ? Qu’il désigne à la fois l’écrit, le discours, l’image, le son, la vidéo, le jeu-vidéo ? L’art et les produits culturels ? Le journalisme et une certaine forme de publicité ? Est-ce que les pistes sont brouillées à ce point qu’il devient difficile de saisir un créateur de contenus parce qu’il diffuse des productions qui ont des formes différentes sur des endroits différents ? Je ne crois pas.

Aujourd’hui j’écris sur ce blog, je publie des photos sur Instagram, des vidéos sur YouTube et des podcasts dans un fichier XML. Je suis un créateur de contenu et ça me va très bien d’être défini comme ça.

Je continuerai d’utiliser ce mot, de parler comme un créateur amateur. Je n’ai pas l’impression de parler comme une plateforme, peut-être est-ce la plateforme qui s’est mise à parler comme moi.